m

(reproduction du Fascicule de présentation, extrait de mon mémoire de soutenance, du jeudi 6 juillet 2000, en vue du diplôme universitaire de médiation)

Je tiens, en particulier, à adresser ici mes remerciements :

Philippe LAMY

Membre du Haut Collège International des Experts,

à Genève (O.N.G. de droit suisse)

Membre du Conseil National

des Compagnies d’Experts de Justice

Médiateur diplômé de l’Institut de Psychologie,

de l’Université Lyon II

La Révolution Française, phare incontesté de la démocratie, a révélé au monde moderne la véritable primauté de l’homme au sein de la société et placé la défense de la Liberté, de l’Egalité et de la Fraternité au cœur du débat philosophique et politique. La liberté de chacun s’arrêtant où commence celle d’autrui, le Droit est le garant de ces valeurs de référence. C’est pourquoi l’Etat de Droit s’est révélé le cadre et le fondement de toute démocratie.

Deux cents ans après sa Révolution, la démocratie française parait toutefois connaître une dérive, car si l’idéal démocratique reste un cap incontestable, la révolution a davantage engendré l’esprit fonctionnaire que révolutionnaire. En outre, dans l’inconscient collectif, la préoccupation du droit prime à l’évidence, aujourd’hui, sur celle du devoir.

Force est ainsi de constater que l’homme n’est plus au centre du débat démocratique. L’Etat s’est en effet imposé comme une fin en soi et l’individu, déresponsabilisé, porte désormais ses litiges devant l’Etat « big brother ». Un modèle de justice différent semble ainsi s’être instauré.

Dans le même temps, la légitimité de la défense du droit des individus est davantage reconnue (défense des femmes ou des enfants maltraités, défense des consommateurs, des contribuables…) et un meilleur accès à la Justice recherché. Ainsi, les Français saisissent de plus en plus les tribunaux. La demande judiciaire est en telle augmentation en France, que l’un des plus petits tribunaux de grande instance (Belley, dans l’Ain) traite aujourd’hui un contentieux annuel sensiblement égal à celui que le T.G.I. de Lyon traitait au début du siècle. L’accès à la Justice étatique, est ainsi devenu – paradoxalement – de plus en plus aléatoire.

Les Français qui réglaient naguère eux-mêmes (au travers d’instances professionnelles ou du conseil de famille, par exemple) nombre de conflits, les portent maintenant devant le grand frère qu’est l’Etat-Providence.

Dans ce contexte, le législateur a souhaité le retour à une prise en charge plus responsable, de leurs conflits, par les individus eux-mêmes, à travers l’initiation de la médiation (cf. loi n° 95-125 du 8 février 1995 et décret n° 96-652 du 22 juillet 1996). La médiation en matière civile apparaît ainsi comme un lieu inattendu de l’application du principe de subsidiarité, cher aux tenants d’une gestion plus adulte et plus responsable de la cité.

La médiation est cependant encore peu répandue en France.

A l’exemple du processus de médiation promu par le juge lui-même, on peut nourrir l’espoir que la médiation judiciaire en matière civile facilite la redécouverte de modes de résolutions des conflits, plus rapides, plus directs et plus économiques, tels que la médiation conventionnelle, permettant ainsi un accès des citoyens à une justice complémentaire non institutionnelle, mais plus démocratique.

Ainsi, sous l’action des professionnels judiciaires et para-judiciaires (magistrats, avocats, juristes, experts, psychologues et des associations), on pourrait bientôt assister en France :

La médiation judiciaire en matière civile (au sens large)[3] est une révolution dans les habitudes judiciaires, dont l’usage intelligent et contrôlé devrait permettre, à terme, non seulement le règlement accéléré d’un nombre significatif de litiges déclarés, dans différents domaines, mais encore de conférer ses lettres de noblesse à ce mode de résolution des conflits trop longtemps ignoré en France, renforçant ainsi le développement de la médiation conventionnelle, grâce à la généralisation des clauses de médiation[4] dans les contrats de droit privé.

Contrairement à une idée répandue, ce ne sont pas les litiges de voisinage ou la médiation familiale qui ouvrent les perspectives les plus séduisantes à la médiation en matière civile.

Le principal atout de la médiation réside dans sa rapidité et parfois sa confidentialité. Ainsi, ce sont les litiges portant sur des enjeux importants (en termes sociaux ou financiers) qui apporteront la preuve la plus éclatante de son intérêt. Ces types de contentieux auront ainsi une chance sérieuse d’être démêlés dans les délais les plus brefs (comme le montre l’exemple du chapitre III).

Les médiateurs doivent donc n’être que des professionnels qualifiés et spécialement formés (ce qui, dans le cadre judiciaire, constitue une des nombreuses différences entre médiation et conciliation[5]).

La médiation a vocation à répondre à toutes les demandes dans les domaines les plus variés, en particulier les litiges inter entreprises (et intra entreprise), litiges internationaux, droit du travail, droit de la famille (divorce, succession), droit de la consommation (banque, assurance) immobilier, construction etc.

Ces différents champs d’intervention impliquent parfois l’exercice de la fonction de médiateur dans un domaine hyper-spécialisé. De ce fait, le médiateur doit posséder la qualification requise eu égard à la nature du litige. Il doit également justifier, selon le cas, d’une formation ou d’une expérience adaptée à la pratique de la médiation, comme le prévoit l’article 151-5 du NCPC s’agissant en particulier de missions judiciaires.

La Cour d’Appel de Paris, qui a expérimenté un certain nombre de médiations judiciaires au cours des deux à trois années écoulées, en a réussi plus de quatre-vingts pour cent. Ce résultat est prometteur. A son image, un certain nombre de T.G.I. ont des résultats plus qu’encourageants[6].

On voit à travers la situation particulière, à valeur exemplaire, décrite au chapitre III, que la médiation civile peut s’avérer un moyen efficace pour aborder les litiges et les situations de conflit en affaires aussi bien que dans la vie privée.

Hors du cadre judiciaire, la médiation est dite conventionnelle. Il s’agit alors d’un processus privé et confidentiel, qui favorise une économie de temps et d’argent, ainsi que le maintien de bonnes relations entre les parties.

Le plus souvent, la médiation dite « conventionnelle« , résulte d’une convention passée antérieurement à la naissance du litige, au moyen d’une « clause de médiation » insérée dans un contrat liant les parties.

Il importe que toutes les parties acceptent la médiation de bonne foi et qu’elles aient un intérêt à ce que le problème soit effectivement réglé.

La médiation civile en général est, dans son esprit comme dans sa technique pure, proche de la médiation en matière familiale.

Il s’agit d’un mode de résolution de conflit fondé sur la coopération. Elle présente comme caractéristique principale l’intervention du tiers impartial qu’est le médiateur. Celui-ci, dans le cadre d’un règlement à l’amiable, amène les parties à communiquer entre elles et à résoudre elles-mêmes leur différend. Le médiateur n’a pas de pouvoir décisionnel. Son rôle vise plutôt à amener les parties à communiquer leurs attentes, besoins et objectifs véritables, pour qu’elles puissent ensuite élaborer et conclure une entente sur mesure dans le souci de l’équité, davantage que celui de l’application du droit. La médiation est un processus volontaire.

Nombre de conflits ne sont jamais portés devant le tribunal. Le juge, cependant, est le meilleur vecteur de promotion de la médiation, puisqu’il peut depuis le 22 juillet 96, proposer aux parties en conflit une médiation, qui est une véritable parenthèse dans la procédure judiciaire.

Cette pratique est encore peu répandue. Cependant, le petit nombre de magistrats qui l’ont découverte, en usent de manière régulière, dans des domaines variés, parfois très techniques, tirant ainsi la médiation vers le haut en œuvrant à sa professionnalisation[7] et donnant ainsi l’idée aux justiciables et avocats d’y recourir, par la suite, spontanément (c’est-à-dire dans le cadre conventionnel), en s’adressant directement à un médiateur compétent ou à une chambre de médiation.

La médiation judiciaire fait ainsi le lit de la médiation conventionnelle.

La médiation procède d’une tentative d’apaisement des passions dans le but de promouvoir une réconciliation d’ordre psychologique, permettant de réduire un conflit et de trouver une solution non pas juridique mais humaine. La médiation familiale en est la parfaite illustration, en particulier lorsqu’elle intervient à propos des litiges liés à la co-parentalité (éducation, droit de garde et de visite des enfants). Cette médiation se trouve, pour ainsi dire, hors du champ de la Justice ; puisque même les décisions judiciaires sont moins dictées par le droit que, par exemple, par la recherche de l’intérêt de l’enfant. Le juge prend en compte en effet l’équité (et la dimension psychologique et humaine), là où le droit est quasi muet.

Trois circonstances, en particulier, doivent orienter les parties (ou le juge) vers ce mode alternatif de résolution des conflits :

Une décision de Justice s’impose en effet aux deux parties, sans parfois recueillir l’adhésion d’aucune des deux. Les rapports inévitables que les parties doivent alors entretenir entre elles dans l’avenir restent pénibles et tendus (voire insupportables)… et peut-être plus encore après qu’une décision de Justice (souvent perçue comme injuste ou arbitraire) a été rendue.

Au contraire, dans un processus de médiation, les parties, qui auront :

se seront ainsi, en quelque sorte, ré-habituées au commerce avec l’autre (ou ré-apprivoisées), pourront beaucoup mieux vivre « l’après contentieux ».

Une décision de Justice peut en effet figer davantage la fracture entre des parties, alors que la médiation participe d’une tentative de restauration dulien social.

Je souhaite ici illustrer mon propos d’un exemple emprunté au deuxième type de circonstances favorables à la médiation évoqué au chapitre II (c’est-à-dire lorsqu’une issue rapide nécessaire, eu égard à l’enjeu du litige en termes économiques).

Le récit résumé de ce litige est plus parlant qu’un exposé théorique.

Au cas particulier, l’exemple présenté concerne un litige immobilier. Il est en réalité assez typique de toute intervention dans n’importe quelle procédure civile et démontre, combien dans certains types de litiges, l’efficacité de la médiation, peut être foudroyante par rapport à une procédure habituelle.

Voici les faits :

A ma demande, chaque partie expose sa position, pièces à l’appui.

J’appelle ensuite les parties à :

J’écoute les parties, je recentre le débat, quand c’est nécessaire et prends note (pour moi-même) des points importants.

Je lis ensuite aux parties mes notes (reformulation de leurs déclarations, des points exploitables ou éléments de solution entendus), en m’abstenant d’avancer moi-même aucune proposition.

Dès lors, une solution s’ébauche (sur la base d’une cession, par le vendeur, à prix symbolique, d’une bande de terrain complémentaire, égale à la bande grevée d’une servitude)… Mais les parties souhaitent valider la largeur de cette bande auprès d’EDF, qui n’a pas été convoquée.

Face à la menace de voir se diluer la bonne volonté des participants dans une consultation trop longue, l’un des avocats propose la rédaction d’un accord transactionnel immédiat, fixant les principes généraux de l’accord, tout en laissant les détails à préciser en fonction des contraintes techniques et administratives.

Trois jours (à compter de la saisine du médiateur) auront ainsi suffi, pour réaliser un accord définitif. La transaction rédigée (de la plume de leurs conseils et dûment paraphée), a autorité de la chose jugée en dernière instance.

Le médiateur peut être amené à exercer sa fonction :

Le médiateur, s’oblige à :

Le médiateur peut être saisi :

S’agissant de médiation judiciaire, l’article 131-7 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose :

La durée probable de la médiation doit être évoquée avec les parties, ainsi que son coût prévisible.

En cas de mission judiciaire, la durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur, conformément à l’article 131-3 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Comme le prévoit l’article 131-6 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Le médiateur débute la médiation en établissant un climat de communication efficace. Il identifie les faits, besoins et intérêts. Le médiateur incite les parties à échanger et vérifier les données et informations utiles à la représentation objective des éléments du litige. Il amène les parties à cerner les enjeux et questions à résoudre et à les exprimer de manière explicite et formelle.

Une fois l’objet du litige identifié et les informations vérifiées, le médiateur aide les parties à explorer, élaborer et évaluer les options potentielles.

Dès le début du processus, comme au cours de la médiation, les parties peuvent y mettre fin à tout moment.

Au départ de la médiation, les parties et le médiateur établissent par écrit l’objectif, le cadre et les conditions de la médiation. Elles examinent avec lui les conséquences des options envisagées pour favoriser des décisions éclairées. Le médiateur les assiste alors dans l’exploration et la négociation des conditions tendant à satisfaire aux besoins, objectifs et intérêts exprimés.

Si un accord se dessine, le médiateur assiste les parties dans la formulation d’un projet d’entente, si possible avec le concours de leurs avocats respectifs. Le médiateur ne s’exprime que sur la forme de l’accord et non sur le fond. Le médiateur s’interdit cependant tout avis qui pourrait relever d’un conseil d’ordre juridique. Lors de l’accord final, ce n’est pas au médiateur de tenir la plume, car le médiateur doit s’interdire toute position qui lui donnerait quelque influence sur la direction prise ou qui pourrait relever de l’exercice du droit.

La rédaction du protocole d’accord (le plus souvent en forme de transaction, au sens de l’Article 2044 du Code Civil) est une étape importante car, une fois signé, l’accord lie les parties.

Dans le cadre judiciaire, la médiation doit se dérouler hors de la présence du juge. Les termes de la décision qu’il pourrait être amené à prendre en cas d’échec de la médiation n’en seraient ainsi pas influencés.

En outre, si la procédure judiciaire reprend après une tentative de médiation, le médiateur qui se verrait proposer une mission d’expertise judiciaire doit la refuser (comme le prévoit l’Art. 131-8 du NCPC). De même, à l’image des exigences liées au strict cadre judiciaire, dans le cas où, postérieurement à une tentative de médiation, les parties qui n’ont pu parvenir à transiger, décident de soumettre leur différend à l’arbitrage, il est recommandé que le médiateur refuse de juger l’affaire en qualité d’arbitre.

L’accord sera formalisé par les parties elles-mêmes ou par leurs conseils, dans un document qui prend le plus souvent la forme d’une transaction. En aucun cas le médiateur ne devra exercer de pression pour y parvenir.

S’agissant de médiation judiciaire, l’article 131-11 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose :

L’article 131-12 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose également que :

La transaction ne constitue pas un titre exécutoire et il convient de saisir le juge compétent pour obtenir ce titre (voir définition de ce mot p.49).

Le mode de rémunération ou d’indemnisation est, le plus souvent, fixé indépendamment du résultat de la médiation.

Le coût probable de la médiation doit être évoqué avec les parties (avec le juge en cas de médiation judiciaire), avant le début des opérations, ainsi que les modalités précises du règlement du médiateur, qui doivent être fixées dés le début de la médiation.

S’agissant de médiation judiciaire, l’article 131-6 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose :

A l’inverse de la pratique de la conciliation, l’indispensable qualification du médiateur eu égard à la nature du litige, de même que la nécessaire formation ou expérience adaptée à la pratique de la médiation (prévues à l’article 131-5 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour ce qui concerne la pratique de la médiation judiciaire) écartent, de fait, les bénévoles non qualifiés, des missions de médiation judiciaire de quelque enjeu.

Dès lors on assiste à une professionnalisation des fonctions de médiateurs, puisque nombre d’entre eux, experts, ingénieurs, notaires ou avocats, qui ont investi dans une formation spécifique longue et coûteuse, en attendent une rémunération analogue à celle qu’ils pratiquent dans leurs métiers principaux respectifs.

Dans le cadre conventionnel, certains litiges, à l’enjeu financier important, peuvent même donner lieu à la saisine de médiateurs rémunérés au success fee[9].

Compte tenu de la nécessaire indépendance du médiateur par rapport au contexte et aux parties, on préférera nommer un médiateur étranger au ressort, chaque fois que l’importance du litige le justifiera[10].

Dans le cadre judiciaire, comme conventionnel, les médiateurs désignés sont souvent des membres (ou anciens membres) des professions judiciaires ou para-judiciaires, des techniciens ou des professionnels disposant théoriquement d’une expérience appropriée et ayant suivi une formation spécifique.

Quatre principales populations distinctes de professionnels postulent actuellement aux fonctions de médiateurs :

Il n’est, de plus, pas rare que les magistrats en exercice manifestent une certaine défiance à l’égard de leurs collègues retraités et leur saisine, en tant que médiateurs, s’effectue davantage par les chambres arbitrales (souvent reconverties en chambre d’arbitrage ET de médiation) que par les juridictions étatiques.

Les avocats ont, de plus, du mal à se départir de leur image de bretteurs et à convaincre les parties (ou les juges) de leur neutralité. Ils sont donc rarement saisis, en tant que médiateurs.

Pour peu qu’ils acceptent une formation appropriée, les experts ne sont cependant pas les derniers à reconnaître, avec une certaine humilité, leur nécessaire remise en cause personnelle et le caractère indispensable de leur formation psychologique.

Les qualités nécessaires aux médiateurs ne sont pas seulement les compétences techniques utiles aux experts, ni les compétences juridiques des notaires ou des avocats. Les médiateurs doivent être animés par des valeurs fortes et posséder de grandes qualités personnelles, en particulier :

Les médiateurs doivent également être humains, psychologues, posséder quelque rondeur et, en un mot, un charisme particulier. C’est pourquoi, il ne faut pas orienter tous les experts, ni tous les juristes, vers la médiation. Une formation spécifique à l’activité de médiation est également nécessaire (voir article formation V.2).

La médiation peut être confiée à une personne physique ou morale. S’agissant de médiation judiciaire (telle que prévue au décret n° 96-652 du 22 juillet 1996), la médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association. Comme le prévoit l’article 131-4 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui dispose :

Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l’agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l’exécution de la mesure.

Comme le prévoit l’article 131-5 du Nouveau Code de Procédure Civile : La personne physique qui assure l’exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

Les expérimentations menées en France en matière de médiation judiciaire, en particulier (puisque, sauf exceptions, le petit nombre des médiations ordonnées par les tribunaux relèvent encore aujourd’hui de ce qu’il est convenu de désigner sous le nom de tests) ont parfois été confiées à des médiateurs improvisés (anciens magistrats, experts ou avocats) n’ayant pas suivi de formation spécifique (en matière psychologique en particulier), par la force des choses, puisque de telles formations n’existaient pas encore.

Ce mode de résolution des conflits est cependant tellement performant que, bien que ces missions tests aient été confiées à des médiateurs improvisés, le taux d’échec est resté assez faible. Il sera, bien entendu, encore réduit grâce à la saisine de médiateurs professionnels, aussitôt que l’Université aura mis de telles compétences sur le marché.

A la date des présentes, il existe en France une unique formation universitaire, dite de « Médiation Judiciaire et Conventionnelle ».

Une quarantaine de médiateurs qualifiés et diplômés de « Médiation Judiciaire et Conventionnelle » sortira de l’Université Lumière Lyon II, à partir de juillet 2000.

Cette formation, ouverte aux professionnels (expert, architectes, ingénieurs, notaires, avocats et autres professionnels) disposant d’une expérience et d’une connaissance en matière juridique et de gestion des conflits appropriée, est composée – pour parties égales – de droit et de psychologie (120 heures environ + modules optionnels + stage + rédaction mémoire).

Cette formation montée dans le cadre d’un D.U. pourrait servir de base à la mise en place d’un D.E.S.S. d’ici à quelques années, pour autant, en particulier, que les médiateurs issus de cette formation auront trouvé des débouchés professionnels et ainsi prouvé que la médiation peut devenir en France (comme au Canada, par exemple) un métier à part entière.

Aussi, la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation, qui est (à travers les membres de son bureau) à l’origine[11] du projet de formation universitaire, se propose-t-elle, en particulier, de diffuser les listes de médiateurs formés à l’Université à tous les tribunaux de grande instance de France et d’organiser toutes manifestations de sensibilisation et d’information auprès des juridictions et des barreaux.

La première promotion de médiateurs judiciaires diplômés d’université sera opérationnelle entre juillet et octobre 2000.

Elle est formée de professionnels de qualité, en particulier :

Ces étudiants seniors viennent de toutes les régions de France et leurs compétences couvrent un champ vaste.

Il existe d’autres formations universitaires en France, mais soit axées sur la seule médiation familiale, soit axées sur différents types de médiations hors cadre judiciaire.

On note aussi l’existence d’un Master européen, à Sion en Suisse.

Le Master est une formation post-grade qui a pour objectif essentiel de consolider le savoir et le savoir-faire des participants, de manière à leur permettre de devenir des acteurs à part entière de la médiation, quel que soit le contexte social où elle s’inscrit.

A ce titre, le Master européen en médiation vise à former des personnes qui seront appelées à conduire et construire des projets de médiation ou à gérer, animer et développer des services de médiation.

La formation porte sur la médiation envisagée dans ses aspects théoriques et pratiques et ses divers champs d’application, dans une perspective disciplinaire et interdisciplinaire. Elle prend en considération les champs d’application (familial, social, scolaire, culturel, administratif, de l’entreprise, de l’environnement, du voisinage, de la politique internationale, de la santé), les modalités d’insertion dans les structures institutionnelles (médiation dans le cadre judiciaire) et les techniques qu’elles mettent en œuvre.

La formation propose aussi une réflexion sur la médiation, les règles éthiques, philosophiques et déontologiques que sous-tendent ses pratiques.

Sont concernées par cette formation, toutes les personnes impliquées dans l’un des champs de la médiation, titulaires d’un diplôme universitaire permettant l’accès à un troisième cycle (équivalences) et attestant d’une formation initiale à la médiation et d’une expérience professionnelle dans la gestion des conflits (évaluation des formations et de l’expérience effectuée par le jury de sélection).

Le médiateur a le devoir de préserver l’indépendance inhérente à sa fonction. Il n’a pas pour rôle de juger ni d’arbitrer.

Le médiateur s’interdit d’intervenir dans des médiations impliquant un parent, allié, subordonné, collaborateur ou toute personne avec laquelle il aurait une communauté d’intérêts, de manière formelle.

Le médiateur s’engage à respecter et à préserver la confidentialité des débats et des documents.

Le médiateur se doit d’informer les parties des limites de la confidentialité, notamment dans les domaines où la législation existante permet de lever le secret professionnel.

Le médiateur est tenu au secret professionnel à l’égard des tiers. Le secret professionnel ne pourra être levé qu’avec l’accord conjoint des parties.

Le médiateur, lors de la cessation de sa fonction n’est pas dégagé du secret professionnel relatif à son activité de médiateur.

S’agissant de médiation judiciaire, l’article 131-8 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose en outre que :

Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction…

Il s’agit là de la différence principale entre les rôles de conciliation (assurée par le juge lui-même ou par un conciliateur, instrumenté par la Justice) et le rôle de médiation, assuré par un médiateur tirant son véritable mandat des parties elles-mêmes (puisqu’elles ont la faculté de refuser la médiation).

Il est de plus à noter que le médiateur ne rend pas compte de sa mission au juge, si ce n’est pour l’informer de son aboutissement (ou non).

S’agissant de médiation judiciaire, l’article 131-8 du Nouveau Code de Procédure Civile prévoit également que :

Le médiateur… ne peut pas être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d’instruction.

Ainsi, un technicien (ou conseil) exerçant les fonctions de médiateur ne peut pas, en cas d’échec de la médiation, être désigné par le juge en tant qu’expert judiciaire, ni assister l’une des parties (dans le cadre de l’article 161 du Nouveau Code de Procédure Civile), dans la suite de la procédure, comme le précise également l’article 131-14 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose :

Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance.

Le médiateur peut refuser une mission en vertu d’une clause de conscience, c’est à dire pour tout motif qui relève de son propre jugement.

Le médiateur peut interrompre une médiation si son propre jugement, son éthique, l’amènent à penser que celle-ci ne se déroule pas de manière équitable. Le médiateur peut mettre fin à sa mission en cours de médiation si, par exemple, les parties feignent d’adhérer au processus, mais l’une d’entre elles essaie d’engager l’autre dans une procédure dilatoire ou table sur la médiation pour la manipuler.

La vie en famille et en société est faite d’échanges, d’écoute et de compromis. Le succès de notre existence dépend de l’harmonie des rapports humains (notamment fondée sur un souci partagé d’ouverture aux autres et de respect mutuel) et de souci permanent de mériter toujours la confiance dont nous souhaitons être gratifiés, en sorte de bâtir un réseau relationnel riche et ouvert, nécessaire à l’épanouissement de nos projets (famille, affaires etc.).

En cas de tension ou de relation difficile, au sein de notre réseau relationnel, nous connaissons une véritable frustration ou souffrance, face aux parties avec lesquelles nous sommes en désaccord partiel ou en rupture.

Cette souffrance est proportionnelle à notre investissement dans la relation endommagée.

Le médiateur, garant de la qualité de la communication entre les parties, a pour fonction d’inviter chaque partie – chacune pour son compte – à reconnaître à la partie adverse les droits suivants :

dans la mesure où elle reconnaît ces mêmes droits à l’autre partie, où elle respecte son propre champ de liberté et s’attache à ne pas porter atteinte à sa dignité, ni dans ses propos, ni dans ses actes. Car :

La liberté de chacun de nous s’arrête où commence celle de l’autre.

Un certain souci du respect de ces règles et un peu d’amour ou de bonne volonté suffisent dans nombre de cas, pour garantir des rapports humains riches et harmonieux.

Le médiateur qui intervient dans un cadre familial est donc – à la fois – porté par la demande souvent vive des parties (ou de l’une des parties) de se laisser guider vers la solution négociée qui mettra fin à la souffrance liée au désordre de la relation sinistrée et – à la fois – entravé dans sa mission, par l’hypersensibilité des parties (ou de l’une des parties) qui interdira parfois d’aller au fond des choses ou par la non-demande d’une des parties qui ne souhaite que se désinvestir de la relation. Dans ce dernier cas, tout n’est pas perdu, car cette partie est parfois prête à payer sa liberté par quelques concessions décisives.

Enfin, en cas d’impossibilité, constatée, d’établir un processus de médiation, fondé sur l’acceptation, par les deux parties, des principes de reconnaissance mutuelle énoncés ci-dessus, le médiateur doit voir les limites de sa compétence et renoncer à sa mission.

De même, si le médiateur suspecte une adhésion feinte à ses principes, qui serait en fait une tentative de manipulation d’une partie par l’autre il doit renoncer à sa mission.

Le médiateur ne doit pas non plus se fixer un objectif trop ambitieux dans sa tentative de faciliter la communication entre les parties. S’il est saisi pour arranger les modalités pratiques d’une séparation entre deux parties, son action ne doit pas, par exemple, viser à les faire de nouveau cohabiter.

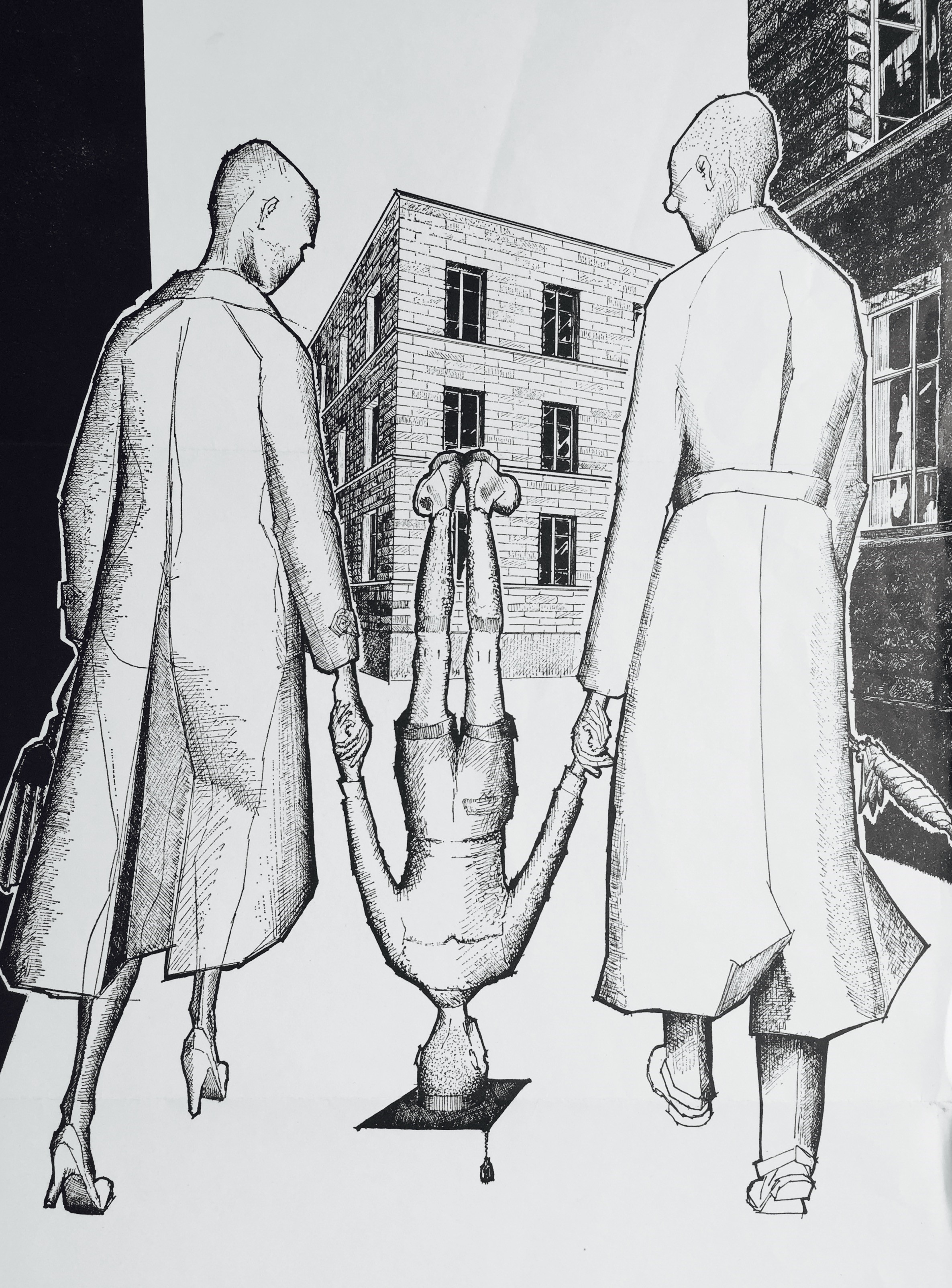

Une relation conflictuelle ou inégale n’a aucune chance d’évoluer vers l’harmonie et lorsque les parties elles-mêmes ont décidé de se séparer, le médiateur ne doit rien entreprendre contre leur volonté, quelque exorbitant qu’apparaisse le prix de la rupture de cette relation. En effet, rien de bon ne peut sortir d’une relation fondée sur la contrainte d’une partie par une autre. Les comportements de soumission ne peuvent qu’aboutir à l’explosion de la relation, soit par la violence subite, brutale et incontrôlée du dominé à l’égard du dominant, soit par la fuite, la maladie ou la mort de l’une des parties.

La médiation familiale est non seulement intéressante à évoquer en tant que telle, mais elle est en outre, à la fois la plus connue, la plus ancienne, la plus facile à étudier et relativement typique, car elle met en œuvre une approche méthodologique transposable aux autres types de médiation.

En particulier, dans ce type de médiation, comme dans nombre d’autres médiations, la souffrance des parties, du fait de l’altération de leur relation (désordre du lien social), est à la fois leur meilleure alliée et leur plus délicate contrainte.

La médiation familiale se développe en Europe depuis une quinzaine d’années, à l’instigation des juridictions et sous l’impulsion des structures associatives. La médiation familiale a été consacrée, à travers la médiation judiciaire civile, par la loi du 8 février 1995, dont elle constitue l’une des applications les plus fréquentes.

La médiation familiale est un instrument essentiel de la politique familiale en ce qu’elle permet de prévenir et de réduire le coût social des conflits au sein de la famille. Parce qu’elle conduit à une solution négociée par les parties et, par-là même, acceptée par elles, elle contribue à éviter les contentieux ultérieurs.

La médiation familiale a pour principal objectif de permettre aux parents qui traversent une crise grave, de renouer un dialogue devenu impossible, afin de préparer ensemble l’avenir de leurs enfants. En France, la médiation familiale est cependant le plus souvent dite partielle, puisque, à l’inverse de la pratique canadienne (par exemple), dite globale, elle ne traite pas des conséquences financières du partage de la communauté ayant existé entre les époux divorcés.

La raison en est double : Les médiateurs compétents (tel que défini à l’Article 131-5 du NCPC) ne sont pas encore formés en nombre suffisant et, de plus, dans les tribunaux de quelque importance le divorce et la liquidation du régime matrimonial ne sont pas traités par le même juge, ni par la même chambre.

Lorsqu’elle a trait à un litige porté devant les juridictions, la mesure de médiation familiale est ordonnée par le juge de sa propre initiative (mais il doit alors recueillir l’accord des parties) ou à la demande de celles-ci. Le recours à la médiation repose ainsi sur une démarche consensuelle plus à même d’en permettre le succès.

La médiation en matière de divorce ou de séparation a pour objectif de permettre aux parents d’exercer leurs responsabilités parentales dans un climat de coopération et de respect mutuel.

Les couples demandent ou acceptent l’intervention confidentielle d’une tierce personne, neutre et qualifiée, appelée « médiateur familial ».

La pratique de la médiation partielle française se limite à amener les parties à trouver elles-mêmes les bases d’un accord durable et acceptable par chacune d’elles, tenant compte des besoins de chaque membre de la famille et de ceux des enfants en particulier, dans un esprit de co-responsabilité parentale.

La médiation familiale permet d’élaborer des ententes sur les points suivants :

Parce que la médiation est un instrument privilégié pour l’apaisement des conflits familiaux, une politique de développement et de généralisation de celle-ci à l’ensemble des juridictions, est menée. Les associations de médiation familiale ont ainsi été soutenues financièrement par le Ministère de la Justice, dès l’origine.

Le nombre d’associations de médiation se créant dans le domaine familial et sollicitant une aide financière augmente chaque année. En 1997 et 1998, près de deux cents associations se sont manifestées auprès de la Chancellerie. Depuis le 1er janvier 1998, les subventions sont accordées aux associations par les Chefs de cours, en application de la politique de déconcentration mise en œuvre dans le cadre de la réforme de l’État.

Désormais, le rôle de la Chancellerie consiste à répartir une enveloppe globale fixée par la loi de finances entre les cours d’appel, de telle sorte que l’ensemble du territoire soit couvert, selon des critères objectifs tenant à l’importance respective du contentieux familial des juridictions du ressort de chaque cour.

Pour autant, le financement ne permettra une politique ambitieuse de développement de la médiation que s’il est diversifié et ouvert à d’autres types de médiation, tant au niveau national que local, où un partenariat est nécessaire pour mobiliser les initiatives. Le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité, les conseils généraux, les municipalités et les caisses d’allocations familiales sont également impliqués dans la politique de financement. L’effort doit être poursuivi pour parvenir à une adéquation entre l’objectif de généralisation que la Chancellerie s’est fixé et les difficultés que rencontrent encore les associations.

L’objectif d’implantation des structures de médiation sur l’ensemble du territoire doit s’accompagner d’une harmonisation des pratiques et d’une formation des intervenants. La Chancellerie suit avec attention les initiatives en ce domaine. Une évaluation des mesures sera établie pour déterminer l’impact de la médiation sur le contexte familial.

Dans nos villes comme dans nos campagnes, surviennent bon nombre de problèmes de voisinage tels que contestation de limites, plantations débordantes ou non entretenues, servitude de passage, dégradation de plantations, de clôtures ou de véhicules, injures, comportements bruyants, animaux dérangeants. De même, on assiste à de nombreux litiges en matière de consommation, en matière commerciale, immobilière, technique (construction) etc.

Ces problèmes, le plus souvent mineurs, ont pourtant le don d’exaspérer ceux qui en sont victimes. Personne n’est à l’aise dans ce type d’affrontements. Il est difficile d’en parler calmement. Si certains entament une procédure judiciaire, d’autres hésitent, d’autres encore partent à la recherche de personnes ou de services susceptibles de les aider à dénouer le problème.

Nombre de personnes agressent verbalement ou physiquement la ou les personnes qui les interpellent, avec toutes les conséquences désobligeantes sinon dramatiques qui peuvent s’ensuivre.

La police, quant à elle, n’a pas toujours les moyens de s’investir dans ces litiges souvent empreints de problèmes relationnels non visibles pour des tiers étrangers. Une action en Justice est souvent écartée car trop onéreuse par rapport à l’enjeu.

Quoi qu’il en soit, il faut souvent vivre des années à côté d’un voisin à qui l’on ne parle plus, dont on se méfie. La médiation est, dans les litiges de voisinage, un mode novateur et efficace de résolution des conflits.

La médiation cependant est un concept nouveau, souvent ignoré des parties (ou tout au moins de l’une d’entre elles) que les parties qui n’y auront jamais été sensibilisées auront du mal à accepter. Or elles doivent pourtant y adhérer pour que le processus ait une chance d’aboutir.

A l’inverse du contexte de la médiation familiale, encadré par le conseil de professionnels (juristes, psychologues), la médiation en matière de voisinage, de consommation, la médiation en matière commerciale, immobilière, technique (construction), est plus difficile à faire connaître. L’absence de compétences de médiateurs connus et reconnus en est la raison principale. Aussi, la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation œuvre-t-elle à la constitution de listes de médiateurs qualifiés dans toutes les spécialités (au sens de l’Article 131-5 du NCPC).

Les médiateurs de la CNPM n’ont bien entendu pas vocation à s’intéresser aux seuls chats écrasés, mais leur croisade pour une sensibilisation à la médiation passe par l’acceptation de missions à vocation prosélytique, telles que celles relevant de la médiation de quartier, si nécessaire.

L’enjeu pour eux est bien sûr ailleurs. Les situations dans lesquelles leur implication sera la plus spectaculaire seront celles aux enjeux financiers importants réglées en quelques jours, là où une procédure ordinaire aurait nécessité des mois, voire des années de procédure.

Les listes de médiateurs CNPM (Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation), en cours de préparation (composées d’experts, d’ingénieurs, d’architectes, de notaires, d’avocats et d’autres professionnels, suivant la nature des litiges) spécialement formés[12], ont déjà été réclamées par une quarantaine de tribunaux de grande instance en France. Leur vocation est de permettre à la médiation de sortir des seuls domaines dans lesquels elle s’est imposée jusque là, à savoir :

La médiation tente de réduire les tensions de voisinage et de rapprocher les intéressés, afin d’éviter, si possible, qu’une situation problématique ne perdure ou ne dégénère en conflit civil ou pénal. La médiation ne cherche pas les responsabilités, elle rend aux parties le pouvoir de générer des pistes de solutions. Ce n’est pas une action judiciaire mais un mode alternatif et consensuel de résolution de conflits.

Un conflit de voisinage peut cacher un désir de revanche relatif à de vieilles rancœurs, qui sont étrangères à l’objet apparent du procès dont le juge est saisi. Les éléments factuels du conflit sont « l’arbre qui cache la forêt ».

De même, le contentieux (ou pré-contentieux) de la consommation, de l’immobilier (litiges locatifs, vente, achat), de l’industrie, de la distribution et ceux de la construction, sont un champ prometteur de développement de la médiation, en particulier dans le cadre inter-entreprises.

L’ordre social, inventé par l’homme, résulte du juste équilibre des individus entre l’impératif biologique (la nécessité de prédation, commune aux animaux) qui s’impose à eux et leur avènement à une essence spirituelle (logique de respect et d’échange avec l’environnement, d’appartenance à une famille, choix du don, de l’amour)[14].

On mesure aujourd’hui la réussite d’un homme à la richesse de ses échanges avec le monde. L’homme accompli œuvre ainsi toute sa vie à mériter la confiance de ses pairs, pour susciter toujours plus de reconnaissance et d’échanges. Par exemple, lors des procédures de recrutement d’un cadre, il n’est par rare qu’il soit interrogé quant à la qualité et quant à l’étendue de son relationnel.

Le non-échange est synonyme d’échec et de souffrance.

Nombreuses sont aujourd’hui les grandes envolées sur la médiation et sur cette œuvre magnifique que représente la restauration du lien social. Mais, dans la pratique, le médiateur doit-il se fixer des ambitions limitées, mais réalistes… ou doit-il se donner pour objectif de réconcilier les parties ?

En particulier, s’agissant du divorce, un bon médiateur doit-il s’attacher à aider les parties à régler les difficultés matérielles de leur nouveau choix de vie ou peut-il espérer recoller le ménage ?

A l’évidence, non ! Le médiateur ne doit pas prendre sur lui de vouloir le bonheur des parties malgré elles et malgré le choix exprimé de séparation de corps et de biens. Le travail du médiateur est de recueillir et tisser patiemment les éléments d’accords exprimés devant lui par les parties et le premier de ces accords (s’agissant de l’illustration de la médiation familiale) est justement ce choix de séparation.

On voit bien que le médiateur doit se fixer une ambition réaliste et surtout qu’il ne doit pas s’approprier le litige et proposer son cadre de références et de solutions. La première tâche du médiateur consiste donc à proposer aux parties un cadre pour le travail de médiation accompli en commun. Ce cadre permettra de fixer les enjeux et les objectifs raisonnables.

Au cours de la présentation de son intervention aux parties, le médiateur doit les avertir de son absence de pouvoir et de la modestie de son approche. Il les informera que son rôle n’est que d’intervenir sur leur communication (sur la seule forme) et non sur les messages. Le médiateur tente de garantir la qualité des stratégies de communication des médiés.

Le médiateur en accord avec les parties et selon sa perception du litige, doit définir le cadre réaliste de son intervention :

Lorsque la médiation se déroule entre des personnes qui recherchent une solution la moins contentieuse possible à un problème factuel bien identifié et sans enjeu affectif, elle peut aboutir à un accord rapide, sans implication trop active de la part du médiateur.

Mais lorsque la médiation est d’abord un lieu où le médiateur doit faciliter l’expression et l’écoute entre des parties sur des sujets sensibles, chargés d’affectivité, alors la médiation devient un lieu où le médiateur doit faire preuve de pédagogie et intervenir pour transmettre des points de repères en matière de communication.

Son rôle peut-il être plus interventionniste ? Quels sont les outils qu’il peut utiliser, sans transgresser les règles éthiques, pour accompagner le choix d’une solution qui ne soit pas le résultat d’un abandon de l’une des parties, mais satisfaisante pour les deux ?

Les différentes situations de médiation font découvrir au médiateur, à chaque fois, de nouveaux comportements.

En conséquence, la formation du médiateur, puis plus tard sa pratique, doivent lui être une source de références concrètes et un ressourcement quotidien. Ainsi, au sommet de son art[15], il sera capable d’aider les personnes à faire des avancées et des concessions réciproques, librement consenties (bien que parfois contraires à leurs comportements naturels ou à la détermination annoncée).

La neutralité du médiateur ne signifie cependant pas sa passivité. Le médiateur est un acteur visible de la médiation. S’il est neutre par rapport à l’objet du conflit, il ne saurait rester passif par rapport aux attitudes et comportements des parties en présence.

Ainsi, le médiateur est fondé à rappeler les parties à l’ordre, à user de l’ascendant lié à sa position de médiateur (et non pas à son autorité personnelle) pour favoriser une expression équilibrée et harmonieuse des deux parties, en évitant :

On a dit dans quel désarroi est plongé l’homme qui est engagé dans un conflit grave et combien le ressort de son propre désir de voir se restaurer le lien social est puissant ; et d’autant plus puissant qu’il est amené à continuer une relation sociale avec son adversaire à l’issue du conflit (a fortiori si son adversaire est un proche).

Les parties sont ainsi parfois plus motivées que ne le pense le juge ou le médiateur pour trouver la voie vers un compromis. Le médiateur n’aura alors qu’à faire en sorte de restaurer le dialogue, puis orienter les parties dans une démarche de recherche d’hypothèses de solutions (appel à leur créativité), tout en veillant à ce que personne ne perde la face.

Le litige résulte le plus souvent d’une incapacité de l’une des (ou des deux) parties à accéder à la vision de l’autre, à sa construction du réel (malentendu).

Le médiateur n’a pas pour vocation, dans le cadre d’une mission de courte durée (litige judiciaire), à entreprendre de traiter en profondeur l’incapacité des parties à réussir une relation sociale harmonieuse.

En revanche, à l’occasion du concret que représente le litige, il peut tenter (par une écoute active et une reformulation inspirée ) de permettre à chacun d’entendre l’autre.

Il favorisera alors une représentation plus partagée des éléments du litige et des positions respectives, nécessaire préalable à la réalisation d’un accord ponctuel (et parfois à une restauration plus durable du lien social, en particulier retour du respect et de la confiance).

La médiation judiciaire est susceptible d’apporter une solution rapide et économique à une grande variété de litiges civils, si ce n’est à quasiment tous les types, sous réserves de circonstances favorables[16].

Elle représente une réponse porteuse de grands espoirs, tant pour la Justice en tant qu’institution[17], que pour le justiciable qui – dans 60 à 90 % des cas – y trouvera :

Toutefois, on doit rester vigilant sur différents points, en particulier, quant à la nécessaire libre disposition des parties sur l’objet du litige et quant au caractère définitif de la transaction, puisqu’elle coupe les parties de toute voie de recours sur le fond ; ce qui est, à la fois, l’un de ses avantages, mais aussi la rend plus délicate[21].

Ainsi, c’est une proportion importante du contentieux civil qui devrait, à terme, être orienté vers la médiation. Ceci suppose toutefois :

Pour conclure, je reprendrai la formule de Monsieur le Premier Président André ORIOL, le choix de la médiation judiciaire en matière civile est comparable au pari de PASCAL :

« – On a tout à gagner à croire à la médiation judiciaire en matière civile… et si peu à perdre ! »

Pour aborder la présente étude avec un corpus de notions partagées, il est proposé ci-après quelques précisions sur le sens particulier que le rédacteur donne à un certain nombre de notions[22] dans le contexte de la médiation, telle qu’abordée dans le présent document.

Accord

Pacte (verbal ou écrit) ou convention conclu entre les parties à un conflit. Situation tacite de non-agression.

Dans le processus de médiation, il existe des accords partiels, des parties, sur des points d’importance diverse, comme sur le cadre de la médiation, son prix, ses objectifs, ses enjeux etc. sur le chemin d’un accord global.

L’accord final des parties peut revêtir la forme d’un protocole de médiation ou encore d’une transaction au sens de l’Art. 2044 du Code Civil et suivants, voir ce terme.

Amiable composition / Amiable compositeur

Il arrive que les parties à un litige demandent au juge ou à l’arbitre de statuer en amiable composition, c’est à dire de rendre une sentence motivée par la seule recherche de l’équité et non pas par la stricte application du droit. S’agissant de la médiation, l’accord qui intervient entre les parties est, le plus souvent, un accord issu d’une recherche de l’équité, davantage que de la stricte application du droit.

Pour autant, le médiateur ne peut pas être appelé « amiable compositeur ». Cette assimilation à un juge ou à un arbitre est préjudiciable à une bonne compréhension de sa mission, puisque le médiateur n’oriente en rien l’accord des parties et n’impose aucune sentence[23].

Arbitrage

Sorte de procès privé, à l’issue duquel une sentence est rendue par un juge-arbitre. Le recours à l’arbitrage n’est obligatoire que si les parties en ont prévu le principe (de manière contractuelle) préalablement à la naissance de leur litige[24]. On dit alors l’arbitrage conventionnel. Il arrive également que des parties décident de recourir volontairement à l’arbitrage postérieurement à la naissance du litige qui les oppose ; on dit alors l’arbitrage ad hoc.

La médiation est tout sauf un arbitrage, puisque le médiateur ne rend aucune sentence, n’a aucun pouvoir et ne tire sa « force » (si l’on peut dire) que de ce qu’il aide les parties à se réapproprier leur litige (à l’inverse du juge ou de l’arbitre, juge privé, qui « tranche » les litiges).

Avocats-conseils et Juristes d’entreprises

Le recours à la médiation peut être envisagé :

Les avocats-conseils, de même que les juristes d’entreprises, ont un rôle décisif à jouer dans la prévention du contentieux, par la rédaction de clauses de médiation[26] dans les contrats qu’ils rédigent. La plus grande chance de la médiation conventionnelle réside en effet dans l’introduction systématique d’une clause spécifique dans les contrats de droit civil, interdisant l’accès au juge, tant qu’une recherche d’accord amiable n’aura pas été engagée, par l’entremise d’un médiateur.

Avocats des parties

L’avocat des parties est garant de la formulation juridique de l’accord, dont il est le rédacteur.

Il veille à n’engager les parties à négocier que sur les objets du litige dont elles ont la libre disposition.

Il est également garant du caractère licite et conforme à l’ordre public de l’accord des parties.

Le médiateur ne doit prendre aucune responsabilité d’ordre juridique et officie, de préférence, en présence des avocats des parties et sous leur responsabilité juridique.

Les parties sont, bien entendu, seules juges de l’opportunité de l’assistance de leur conseil à tout ou partie du processus de médiation, en fonction de différents critères (enjeu financier, technicité, complexité juridique, honoraires de leur avocat, etc.).

Du point de vue du médiateur, en tout cas, la présence des avocats présente de multiples avantages :

Conciliation

La conciliation est différente (en matière judiciaire et en droit français, en tout cas) de la médiation, parce que le conciliateur y est investi de pouvoirs d’instruction et rend compte du déroulement de sa mission au juge, à moins que la conciliation ne soit opérée par le juge lui-même. S’il ne s’agit du juge lui-même, le conciliateur de Justice est nécessairement un bénévole et il ne peut pas s’agir d’un membre des professions judiciaires ou para-judiciaires en exercice. Le conciliateur rend compte de sa mission au juge. On peut ainsi dire que le conciliateur est l’instrument du juge, alors que, dans la médiation, le médiateur n’est l’instrument de personne (ou peut-être des parties).

De plus, à l’inverse de la médiation (que les parties peuvent refuser) la conciliation s’impose aux parties, qui n’ont d’autre choix (même si, au fond, elles refusent de s’y soumettre) que de se rendre malgré tout physiquement à la conciliation. Certaines procédure font de la conciliation un préalable obligatoire (contentieux prud’homal, divorce).

La conciliation est d’ordinaire réservée à des litiges de petite importance, alors que la médiation trouve son champ dans des enjeux plus conséquents.

Contentieux

Litige qui n’a pas trouvé de solution négociée directement entre les parties et qui a été porté devant le juge.

Contradiction / Contradictoire

Le caractère contradictoire du débat est le fondement même de la procédure civile, en ce qu’il garantit une égalité de traitement aux parties et un égal accès à la Justice.

Le respect du « contradictoire », dans la médiation judiciaire, est donc une matière qui fait couler l’encre.

Pour ce qui me concerne, dans le cadre d’une procédure de médiation, je considère que l’égalité de traitement doit être assurée aux parties. Il s’agit en l’espèce davantage de respect de l’esprit du contradictoire que de la lettre (au rebours de l’expertise judiciaire[28]). Car, si les parties en acceptent le principe (et en sont, de ce fait, parfaitement informées) il peut arriver au médiateur d’entendre les parties séparément, pour faciliter l’expression de leur point de vue.

Il est à noter que, en la matière, le souci du médiateur relève à la fois d’une préoccupation juridique et psychologique.

En outre, le médiateur étant dépourvu de tout pouvoir et ayant vocation à rester totalement muet sur ce qu’il aura entendu au cours de la médiation, si le litige devait revenir devant le juge, les confidences qu’il aurait pu recueillir, n’auraient aucune conséquence sur l’issue du litige.

Pourtant, le médiateur aura parfois une meilleure vision sur les limites d’un accord acceptable par chaque partie, s’il les entend séparément, car elles parleront souvent plus librement hors la présence de la partie adverse.

Ainsi, dans certains cas, il se révèle plus efficace d’entendre chaque partie indépendamment pour établir un véritable climat de confiance.

Je tends cependant, dans ma propre pratique, à rencontrer les parties ensemble, autant que faire se peut, moins d’ailleurs pour des raisons d’éthique personnelle que d’efficacité ; la durée de la mission étant, en outre, allongée, si l’on entend les parties séparément.

Déontologie du Médiateur

Ensemble de règles – encore non-officielles – qui encadrent l’action du médiateur et l’écartent, autant que faire se peut, des dérives, telles que, entre autres, l’abus de position dominante et le non-respect des parties. La Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation propose un code déontologique, auquel ses membres se réfèrent[29].

Désaccord

Conflit portant sur des éléments identifiés ou non et susceptibles de donner lieu à des négociations. Situation ponctuelle d’impasse dans la négociation d’un accord sur un point précis.

Équité

S’agissant de la médiation, un accord juste ou équitable n’est pas nécessairement dicté par la stricte application du droit. L’accord qui intervient entre les parties est, le plus souvent, un accord issu d’une recherche de l’équité, davantage que de la stricte application du droit.

Le choix de privilégier l’équité sur le droit est également parfois celui qui est fait dans certaines procédures arbitrales, notamment lorsque plusieurs systèmes juridiques sont en concurrence (arbitrages internationaux). Le juge d’état est également, de manière exceptionnelle, saisi par les parties pour rendre une sentence « en équité » ou en « amiable compositeur » (voir ce mot).

Faits

Les faits (ou éléments « objectifs ») d’un conflit ne sont souvent pas perçus de manière identique par les parties. Le médiateur les invite à établir les faits objectifs de leur conflit et l’objet du litige, préalable nécessaire au combat du « malentendu ».

Juristes d’entreprises

Voir rubrique : Avocats-conseils / Juristes d’entreprises, relative au rôle de ces professionnels dans la rédaction de clauses de médiation.

Lien social

Architecture de liens invisibles, particulière au groupe humain, qui autorise l’interaction entre les hommes. Depuis que l’homme est organisé en société, des interdépendances matérielles et affectives lient les hommes les uns aux autres, au point que l’absence de lien ou la dégradation d’un lien existant peuvent être facteurs de souffrance. Cette souffrance, face à la dégradation du lien social, est souvent la principale alliée du médiateur.

Litige

Conflit sérieux entre deux parties (minimum) défendant des intérêts distincts ou contradictoires, portant sur des éléments matériels ou affectifs prétendument identifiés et susceptibles de donner lieu à des négociations, l’objet du litige.

Médiateur

Personne qualifiée (compétente eu égard à la matière du litige, formée à la médiation, indépendante et neutre) choisie par les parties ou le juge (médiation judiciaire) et qui accompagne les parties dans la recherche d’une solution négociée dans le cadre d’une médiation (voir ce mot).

Médiateur-arbitre

La pratique française de la médiation, qui se dessine actuellement, tend à calquer, peu ou prou la procédure de la médiation conventionnelle sur les règles de la médiation judiciaire. Le médiateur est donc dépourvu de tout pouvoir et son rôle est aux antipodes de celui de l’arbitre qui, lui, rend une sentence.

Dans l’univers anglo-saxon les catégories sont moins marquées et la pratique des modes alternatifs de résolution des conflits amène des innovations intéressantes. En particulier, le monde des affaires, et singulièrement des travaux publics, institue parfois un médiateur-arbitre (ingénieurs spécialement formés), chargés, à la fois, d’entretenir la cohésion des intervenants, à titre préventif, tout au long du chantier et, en cas de litige déclaré, d’intervenir pour prendre toutes mesures conservatoires et faciliter toutes solutions amiables rapides, afin de ne pas retarder l’ouvrage. Ces médiateurs-arbitres sont également contractuellement investis du pouvoir de trancher les litiges non résolus par la médiation.

Médiation civile[30]

Action menée, dans le cadre d’un litige en matière civile, sous l’égide d’un tiers qualifié.

La médiation a pour vocation d’aider les parties à se réapproprier leur litige et à « accoucher » de leur propre solution (meilleur accès à leur justice).

Elle vise en particulier à :

La médiation se déroule dans un lieu de préférence neutre et suivant des modalités qui garantissent l’égalité d’écoute et de traitement aux parties.

Médiation conventionnelle

La médiation est dite « conventionnelle » si les parties y ont recours hors du cadre judiciaire. Elle relève alors d’une convention passée entre les parties :

Les avocats-conseils, de même que les juristes d’entreprises ont un rôle décisif à jouer dans la promotion de la médiation conventionnelle, à travers l’introduction systématique d’une clause de médiation dans les contrats de droit civil, dont ils sont les rédacteurs.

Médiation judiciaire

La médiation est dite « judiciaire » si elle est proposée aux parties dans le cadre d’un procès. Elle est alors encadrée par les articles 131-1 et suivants du N.C.P.C.

Médiation pénale

Procédure introduisant l’entremise d’une tierce personne bénévole, dans les procédures pénales, ayant pour vocation de négocier, au nom du ministère public, une réparation à la fois acceptable par la victime de faits délictueux et par leur auteur.

Par référence à la notion d’absence de pouvoir et de neutralité du médiateur, fondement même de la médiation civile, la médiation pénale apparaît purement et simplement comme un abus de langage. Il serait préférable de donner à cet intervenant (muni d’un véritable pouvoir, au rebours du médiateur civil) une dénomination moins ambiguë, telle que par exemple « auxiliaire de Justice pénale » ou toute autre dénomination à inventer.

Médiation d’assurance / d’entreprise

Démarche commerciale visant à traiter les réclamations, au sein d’une compagnie d’assurance (les litiges après-vente dans la distribution) à travers un service ou une personne salariée qualifiée de « médiateur », ayant pour vocation de négocier, pour le compte de la compagnie d’assurance (ou de l’entreprise de distribution), une solution acceptable par le client.

L’essence même du médiateur, tiers indépendant, est sa neutralité. Son inféodation de quelque manière que ce soit à l’une des parties l’écarte a priori de toute médiation dans laquelle serait engagée cette partie.

Par référence à la notion d’absence de pouvoir et de neutralité du médiateur, fondement même de la médiation civile, la médiation au sein d’une compagnie d’assurance (ou de toute entreprise de distribution, par exemple) apparaît purement et simplement comme un abus de langage. Il serait préférable de donner à cet intervenant non indépendant, puisque salarié d’une des parties au litige, une dénomination moins ambiguë, à peine, pour ces compagnies d’assurance (ou entreprises de distribution, par exemple) d’être un jour poursuivies pour publicité mensongères… sauf bien entendu à ce que ces compagnies d’assurance (ou entreprises de distribution) en viennent à recourir aux services de véritables médiateurs formés, qualifiés et indépendants.

Médiation préventive

L’ouverture à l’autre et le respect, ainsi que l’aptitude à une négociation équitable, que le médiateur s’attache à développer chez les parties à un litige, peuvent également être stimulés, à titre préventif, hors de tout litige déclaré, à l’intérieur de groupes de personnes appelées à partager un projet commun que d’éventuels litiges pourraient compromettre ou retarder.

Le médiateur, essaie alors de développer un « esprit de médiation » chez les participants.

De même, de grandes entreprises de travaux publics mettent en place sur des chantiers stratégiques (tunnels, tours de grande hauteur etc.) des ingénieurs spécialement formés, chargés, à la fois, d’entretenir la cohésion des intervenants, à titre préventif, tout au long du chantier et, en cas de litige déclaré, d’intervenir pour prendre toutes mesures conservatoires et faciliter toutes solutions amiables rapides, afin de ne pas retarder l’ouvrage.

Certains ingénieurs-médiateurs sont également contractuellement investis de pouvoir de médiateurs-arbitres (voir ce mot).

Objet du litige / libre disposition de droits sur l’objet du litige

L’objet du litige est parfois clair pour les parties et pour le médiateur. Parfois également, il y a des non-dits et le véritable objet du litige n’est pas celui annoncé par les parties. Le médiateur devra lui-même accéder à une juste représentation des enjeux et de l’objet réel du litige et permettre aux parties une juste représentation.

Les parties n’ont, dans certaines procédures, pas la libre disposition de leurs droits sur l’objet du litige (en particulier en matière familiale où les parties doivent alors soumettre leur projet d’accord au juge). Dans les autres cas, le médiateur doit s’assurer de la libre disposition des parties sur l’objet du litige, dès le début du processus de médiation.

Par exemple, si le litige porte sur la disposition d’un objet (bien qu’il n’ait pas, à proprement parler, de pouvoir d’instruction), le médiateur invitera les parties à s’interroger sur la possible existence de droits de tiers sur l’objet du litige (tels que ceux résultant par exemple de baux, servitudes, créances hypothécaires etc.). De même, dans un divorce, une partie ne pourrait pas, par exemple, interdire tout droit de visite des enfants, en échange d’une concession sur un autre point.

Parties

Personnes engagées dans un conflit, un litige ou un contentieux.

Rapport de mission de médiation judiciaire

Le médiateur ne rend pas de rapport de mission, car il est tenu au secret, comme le prévoit l’Art. 131-14 du NCPC, qui dispose :

« Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance. »

Cependant, comme il est également prévu à l’Art. 131-14 du NCPC :

« à l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. C’est d’ailleurs généralement à l’occasion de l’envoi de ce simple courrier au juge, que le médiateur adressera également la demande de taxe de ses frais et honoraires de missions. »

Relation

La relation entre deux parties peut être appréciée à deux niveaux :

Ainsi, le médiateur appréciera (et invitera les parties à s’interroger sur) la qualité de leur relation présente (sincérité de leur adhésion au processus de médiation, qualité de leur communication, confiance)…

Représentation du réel

Les éléments « objectifs » d’un conflit ne sont souvent – paradoxalement – pas du tout perçus de manière identique par les parties ; ce qui est la première raison du « malentendu ». Le médiateur œuvre à une construction commune de la représentation du réel et des éléments factuels du litige.

Responsabilité du médiateur

Le médiateur exerce dans un cadre professionnel et, à ce titre, ne saurait échapper à toute potentielle mise en cause pour les suites ou les conséquences de ses interventions. Ainsi, doit-il être vigilant à respecter scrupuleusement les règles éthiques, déontologique et méthodologiques inhérentes aux responsabilités confiées.

Pour toutes ces raisons, les missions de médiation en matière civile ne peuvent être assumées que par des professionnels qualifiés, armés pour ce faire et dûment assurés.

Par ailleurs, le médiateur ne doit prendre aucune responsabilité d’ordre juridique. Pour cette raison, il préférera toujours intervenir en présence des avocats des parties et sous leur responsabilité, en particulier lors de la rédaction de l’accord final, sous la plume des avocats.

Ainsi sa responsabilité ne pourra-t-elle être recherchée que dans des cas exceptionnels et les conséquences de sa mise en cause seront-elles limitées.

Transaction

Accord écrit, conclu entre les parties à un conflit, stipulant nécessairement les concessions réciproques et les modalités pratiques de réalisation de l’accord (cf. Art. 2044 du Code Civil et suivants). La transaction est l’aboutissement fréquent de la médiation.

En matière de litige judiciaire, la transaction doit notamment prévoir le montant et la répartition des honoraires du médiateur, sous réserve de l’accord du tribunal (comme prévu à l’article Art. 131-13 du NCPC, s’agissant de médiation judiciaire).

Les parties doivent être informées du caractère définitif de la transaction (dès lors qu’elle est parfaite) puisqu’elle coupe les parties de toute voie de recours sur le fond.

Le juge homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent. L’homologation relève de la matière gracieuse (Art. 131-12 du NCPC).

La transaction a autorité de la chose jugée (art. 2044 du Code Civil).

Les parties peuvent lui faire conférer la force exécutoire :

Antaki (N.) : Le Règlement amiable des Litiges. xi+374 pp. Yvon Blais, Québec. ISBN 2-89451-284-8 (1998).

Blanc (G.) : La conciliation comme mode de règlement des différends dans les contrats internationaux, in Rev. tr. dr. com, 1987. p. 173.

Blohorn-Brenneur (B.) : Conciliation, amiable composition et médiation judiciaires dans les conflits individuels du travail. La pratique grenobloise, Rev. arb. 1999, 785.

Boiteau (L.) : La médiation en matière de conflits du travail, in Quest. Prud’h. 1955. P. 747.

Boitel (M.) : Les procédures de conciliation et de médiation dans les conflits du travail, in Dr. ouvrier, 1958, p. 84.

Bonafé-Schmitt (J.-P.) : Les techniques de médiation en matière de médiation pénale et de quartier, in « La médiation : un mode alternatif de résolution des conflits », Publications de l’Institut suisse de droit comparé, 19, Genève, 1992.

Bonafé-Schmitt (J.-P.) : « Les médiations » (collaboration) in « Médiation et Lien social » Morhain (Y), Hommes et Perspectives, 1998

Bonafé-Schmitt (J.-P.) : La médiation : une justice douce, Editions Syros

Bonaffé-Schmitt (J.-P.) : Cours de Gestion des conflits, Université Paris 5, 1996.

Bonafé-Schmitt (J.-P.) : « La médiation scolaire : une technique de gestion de la violence ou un processus éducatif ? », (collaboration) in « Violences à l’école : état des savoirs », coordonné par Charlot (B) et Emin (J-C), Armand Colin, Paris, 1997

Bonafé-Schmitt (J.-P.) : « La médiation : du droit imposé au droit négocié ? » (collaboration) in « Droit négocié, droit imposé ? », Ost F. van de Kerchove M. (sous la direction), Publication des Facultés Universitaires Saint Louis, Bruxelles, 1996.

Braudo (S.) : Propos sur la médiation en matière civile, in Gaz. Pal. 14-15 avr. 1995

Braudo (S.) : La pratique de la médiation aux Etats-Unis, in Gaz. Pal. 1er-4 mai 1996.

Brunet (B.) : Les modes alternatifs de règlement des litiges. Quelques propos sur la réforme de la Justice et de la régulation par le droit, in Gaz. Pal. 21 févr. 1997.

Bye (M.) : Un exemple de médiation, in Dr. social. 1957. p. 160.

Caprioli (E.) : Arbitrage et médiation dans le commerce électronique (L’expérience du « CyberTribunal » in Rev. arb. 1999, 2, p. 225.

Cornu (G.) : Les modes alternatifs de règlement de conflits – Rencontres internationales de Droit comparé – Damas – Rapport de synthèse -RIDC p. 313 et s.

Estoup (P.) : Étude pratique de la conciliation, in D. 1986. Chr. p. 161.

Fischer & Ury : Comment réussir une négociation, Ed. du Seuil, 1982, 267 p.

Freund (J.) : Sociologie du conflit, Ed. PUF, 1983, 380 p.

Ganancia (D.) : Justice et médiation familiale un partenariat au service de la co-parentalité, Gaz. pal. 7 et 8 juil. 1999.

Guillaume-Hoffnung (M.) : Justice et médiation, in le Nouv. Pouvoir Judiciaire, sept. 1993.

Guillaume-Hoffnung (M.) : La médiation, PUF, Que sais-je, 1995, 127 p.

Kriek (J.-F.) : Les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) en matière civile un alibi d’avenir ?, in Les annonces de la Seine 20 avr. 1998.

Lorieux (A.) : Place de la médiation dans le procès civil, in Gaz. Pal. 1991. I. p. 66.

Martin (R.) : Quand le grain ne meurt… de conciliation en médiation, in JCP. 1996. chr. 3977.

Olivier (M.) : La conciliation et la médiation judiciaire en matière civile, in Gaz. Pal. 18 oct. 1996.

Oppetit (B.) : Arbitrage, médiation et conciliation, in Rev. arb. 1984, p. 307.

Six (J.-F.) : Le temps des médiateurs, Ed. Le Seuil

Touzard (H.) : La médiation et la résolution des conflits, PUF.

[01] et de leurs conseils : avocats-conseils et juristes d’entreprises (voir cette rubrique au chapitre IX).

[02] action préventive, visant :

[03] telle qu’instituée par la loi no 95-125 du 8 février 1995 et le décret n°96-652 du 22 juillet 1996.

[04] de telles clauses peuvent en effet être insérées dans tous les types de contrats (baux d’habitation, contrats d’assurance, contrat de vente, de location-gérance, de partenariat, de franchise etc.), y compris les contrats impliquant des particuliers (à la différence des clauses d’arbitrage). Elles peuvent prévoir la renonciation formelle à toute action de chacune des parties devant les tribunaux, sauf à apporter la preuve que la recherche d’une solution amiable a été engagée, en présence d’un médiateur (dont les modalités de la saisine peuvent être également prévues dans la-dite clause). Un modèle de clause type est proposé au chapitre IX (définition du mot Médiation conventionnelle).

Le juge, saisi d’un litige au mépris d’une telle clause, refusant de statuer, désignera un médiateur à la demande éventuelle de la partie adverse. Il s’agira cependant toujours d’une médiation conventionnelle (le médiateur agira ainsi hors du cadre judiciaire).

[05] Voir définitions au chapitre IX, p. 42.

[06] On notera en particulier la performance du TGI de Privas, en Ardèche, qui dépasse le taux de réussite de 90 % dans les litiges portés devant le médiateur, avec un nombre d’affaires soumises à la médiation important et une typologie de conflits variée (voisinage, bâtiment, succession etc.).

[07] lui donnant également sa chance de sortir du ghetto, gravement connoté d’amateurisme, de la médiation de quartier ou de la conciliation.

[08] Problème de la libre disposition des parties de leurs droits sur l’objet du litige.

[09] Leur rétribution ramenée a posteriori à un taux horaire est alors parfois (en cas de succès), supérieure à une ou plusieurs dizaines de milliers de francs, même dans des litiges franco-français inter-entreprises.

Les chiffres constatés, outre Atlantique ou dans des litiges inter-continentaux, sont souvent encore beaucoup plus élevés ; le médiateur agissant alors souvent en team (traducteurs, techniciens, co-médiateur(s) de la nationalité de chacune des parties).

[10] Il est en effet courant que les juges préfèrent saisir des experts judiciaires étrangers au ressort, chaque fois que l’enjeu du litige ou son caractère sensible le justifie.

Or ce qui vaut pour l’expertise, vaut davantage encore pour la médiation pour deux raisons (suite note page suivante) :

[11] grâce à l’appui de Monsieur le Premier Président honoraire de la Cour d’Appel de Lyon André ORIOL et de Monsieur Jacques GAUCHER, alors directeur de l’Institut de Psychologie de l’Université Lumière Lyon II.

[12] en particulier par l’Université Lumière Lyon II

[13] le faible taux de réussite dans les missions de conciliation confiées à des bénévoles, du fait d’une fréquente confusion entre conciliation et médiation, aboutit à une contre-promotion de la médiation en général ; surtout lorsqu’il arrive que des juges confient des médiations à de tels bénévoles.

[14] Avènement d’une filiation spirituelle, en complément de la filiation biologique. L’homme, père, fils et esprit devient porteur des valeurs fondatrices de l’ordre social. Avènement de la notion de bien (amour, ouverture d’esprit, respect d’autrui) opposé au mal (état de nature, logique de prédation, de plaisir immédiat).

Le « commerce social » et les échanges apparaissent (spécialisation des compétences, échange de services). La morale devient, dans toutes les civilisations, fondatrice et garante de l’ordre social (nécessaire aux échanges). Dans nombre de civilisations, l’ordre social s’appuie sur un (ou plusieurs) dieu(x), porteur(s) d’un message (tables de la loi, évangile, etc.). Pour certains, lors de son éveil à son essence spirituelle, l’homme a inventé Dieu. Pour d’autres, au contraire, au commencement était le Verbe… (St Jean).

La reconnaissance d’autrui, l’amour, l’échange (de biens, de services, de connaissances) deviennent nécessaires à la vie de l’homme. L’homme désapprend alors la vie sauvage. Ainsi, on est aujourd’hui fondé à déclarer l’homme socialement dépendant.

[15] c’est à dire au sommet de son chemin vers l’humilité et le respect authentique des parties, lorsqu’il sera enfin à même de porter un regard critique sur ses propres excès et faiblesses (en matière de compréhension et de communication).

[16] cf. § 1

[17] en voie de total engorgement à moyen terme et pour tout dire en voie de faillir à sa mission.

[18] et, de ce fait, souvent perçue comme arbitraire par l’une des parties… quand ce n’est pas par les deux !

[19] même, à la rigueur, sans l’homologation du juge

[20] litiges sociaux, litiges entre bailleur et locataire, fournisseur et client, cohéritiers, voisins, ou époux divorcés, par exemple.

[21] et nécessite une parfaite maîtrise de ce nouveau mode de résolution des conflits, de la part des magistrats, des avocats, mais également du médiateur

[22] connues du plus grand nombre et dont le sens courant n’est ainsi pas systématiquement rappelé ici

[23] Il n’est cependant pas rare que les parties ou leur conseil désignent abusivement le médiateur sous le vocable d’amiable compositeur.

[24] Seules les entreprises peuvent avoir accès à l’arbitrage conventionnel (au moyen d’une clause dite « compromissoire », dans le contrat qui les unit).

[25] voir rubrique médiation judiciaire

[26] clause type, proposée par le C.A.R.A. de Lyon : « Les parties au présent contrat s’interdisent toute action juridictionnelle ou arbitrale, avant d’avoir tenté de régler les litiges qui pourraient survenir à propos de ce contrat ou de son exécution, par voie de médiation, conformément au règlement du Centre d’Arbitrage et de Médiation Rhône-Alpes (C.A.R.A.). »

[27] Quelques avocats (et même certains magistrats) ont, au début de la médiation, manifesté une attitude frileuse face à cette révolution des mœurs judiciaires (redoutant parfois peut-être qu’elle ne vienne à réduire leur pré carré). Tous ceux qui l’ont cependant essayée, l’ont adoptée.

[28] Il n’est en effet pas possible à l’expert judiciaire d’entendre les parties indépendamment ; c’est-à-dire hors la possibilité, pour chacune d’elles d’avoir connaissance des pièces et arguments versés à la cause par la partie adverse (et ainsi être à même d’y répondre).

[29] Ce code déontologique est accessible sur le site web de la CNPM.

[30] Lato sensu

[31] clause type, proposée par le C.A.R.A. de Lyon : « Les parties au présent contrat s’interdisent toute action juridictionnelle ou arbitrale, avant d’avoir tenté de régler les litiges qui pourraient survenir à propos de ce contrat ou de son exécution, par voie de médiation, conformément au règlement du Centre d’Arbitrage et de Médiation Rhône-Alpes (C.A.R.A.). »

[32] cette convention est alors le plus souvent verbale

[33] Pour deux raisons :

Philippe Lamy

Médiateur diplômé, de l’Institut de Psychologie de l’Université Lyon II

FTSP Thérapie Sexuelle Positive (Dr. Iv Psalti) / Accréditation Ordre des Psychologues du Québec (R401425-15 et RA01424-15) et SPF Santé Publique Belgique (SR-NR : 2-42932116)

Chez l’homme, comme chez l’ensemble des espèces vivantes, la réalisation et la réussite individuelles sont – bien que nous n’en soyons pas toujours conscients – majoritairement confondues avec la stratégie collective de développement de l’espèce. La recherche du bonheur et du bien être de chaque individu se fait, en réalité, dans ce qu’est le moule de la nécessité de développement de l’espèce.